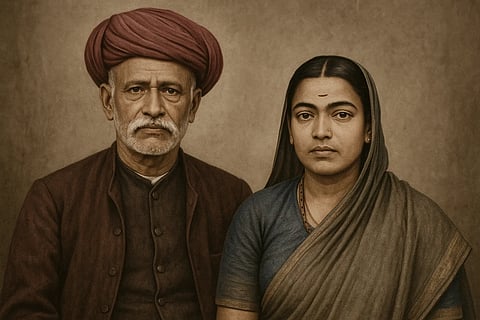

विधवाओं और महिलाओं के लिए संघर्ष

उस दौर में बाल विवाह और विधवाओं की दुर्दशा आम बात थी। छोटी उम्र में ही विधवा हुई महिलाओं के बाल मुंडवाकर उन्हें अपमानित जीवन जीने को मजबूर किया जाता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने इस पर खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने नाइयों को हड़ताल पर बुलाया और उनसे कहा कि वो विधवाओं का सिर न मुंडें। 1863 में उन्होंने बालहत्या प्रतिबंधक गृह खोला, जिसमें गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़िताओं को सुरक्षित आश्रय मिला। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण विधवा और उसके बच्चे को गोद लेकर पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। यह उनकी सामाजिक समानता (Equality) की गहरी सोच का प्रमाण बन गया।

फुले (Phule) सिर्फ़ समाज सुधारक तक ही सीमित नहीं रहे। वो राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के भी समर्थक रहें हैं। पुणे नगरपालिका के सदस्य रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ वायसराय के स्वागत पर होने वाले फिजूलखर्च का विरोध किया। उनकी ईमानदारी और साहस की मिसाल तब सामने आई, जब उनकी हत्या की साजिश रची गई। उन्होंने हमलावरों से कहा कि "अगर मेरी मौत से तुम्हें फायदा होता है, तो मुझे मार दो।" उनकी उदारता से प्रभावित होकर वही लोग उनके साथी बन गए।

ज्योतिबा ने 63 साल की उम्र तक जातिवाद, स्त्री-शोषण और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। उनकी चिता को उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने अग्नि दी। यह उस दौर का सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है। पति की राह पर चलते हुए सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व संभाला और कविताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाती रहीं। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान सेवाभाव करते-करते उनकी भी मृत्यु हो गई।

बाबा साहेब आंबेडकर हमेशा कहते थे कि "मेरे जीवन में तीन गुरु रहें हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले।"